今回は、林グループの現地プラント事業についてご紹介します。

最後まで読んでいただけると嬉しいです。

生コンクリートの現地プラントとは?基本の仕組みとメリット

林グループでは、建設現場のニーズに合わせて効率的な生コンクリート製造・供給を実現するため、現地プラント事業を展開しています。

現地プラントとは、建設現場付近に直接設置され、現場の規模に応じて対応する生コンクリート製造施設です。

この施設により、必要な時に必要な量の生コンクリートを効率的に供給することができます。

現地プラント導入の背景:福岡西方沖地震から始まった挑戦

現地プラント事業を開始するにあたった背景は、2005年に発生した福岡西方沖地震です。

甚大な損害を被った福岡市玄界島での復旧工事において、大量の生コンクリートが必要となりました。

この状況に対応するため、林グループでは、復興事業用の現地生コンクリートプラントとして玄界島工場を2006年に操業開始しました。

この復興事業をきっかけにスタートした現地プラント事業は、一般的な建設・土木工事はもちろん、東北震災復興事業

などの復興支援やリニア新幹線工事のような国家プロジェクトにおいても稼働しています。

今回は、2024年から開始している、リニア新幹線の南巨摩JV(ジョイントベンチャー)での取り組みを例に、

現地プラントの1日の流れをご紹介します。

【現場密着】林グループの現地プラントの1日

南巨摩JVでの現地プラントは、1バッチ(1回分の製造量)あたり1m³(立米)の生コンクリートを製造し、4m³積みのミキサー車に対応し

ています。

1日の現場作業フロー

・朝の準備と安全管理の流れ

7:00 現場スタッフはJV手配車で現場へ出勤

7:30 現地プラント到着

7:40 KYミーティング(危険予知活動)

7:50 作業開始 材料の状態をチェック 表面水率測定(砕砂と砕石)

8:10 製造開始 プラントにてスランプ・空気量・コンクリート温度・単位水量の試験後出荷

生コンクリートの品質を守る技術

スランプとは、生コンクリートの柔らかさを表す数値で、生コンクリートの品質管理において重要な指標です。

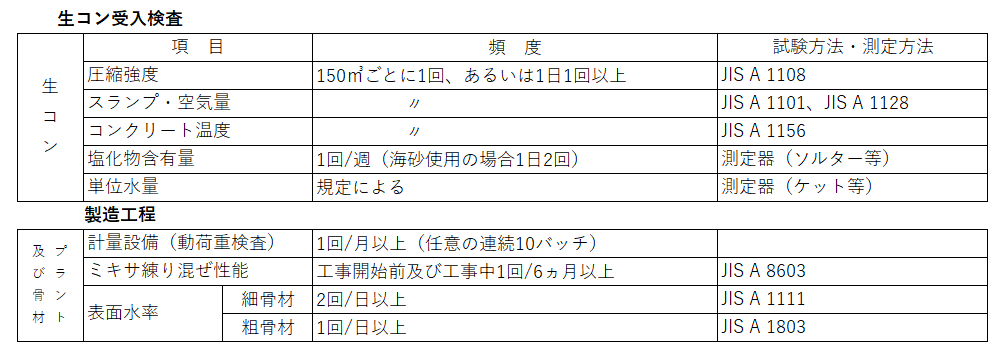

スランプ値は、スランプ試験によって測定されます。生コンクリートの管理は、日本産業規格(JIS)にのっとり管理しています。

品質管理は非常に重要な仕事です。

試験にて生コンクリートのスランプ、空気量、温度、単位水量、表面水などを日常管理以外にも定期的に確認します。

これらの検査は、生コンクリートを使用する施工箇所毎に行われます。

生コンクリートの製造は、砂、石、セメント、水を正確に計量することから始まり、これらの材料は事前に登録する事により、

ボタン一つで自動的に計量され混ぜ合わせることができます。

8:30 出荷開始

1名は製造後プラントにてフレッシュ試験(スランプ、空気量、コンクリート温度、単位水量)

1名は現場荷卸し地点に向かい現地にてフレッシュ試験の実施

9:30 現場試験結果の入力(現場から戻り次第)

(JIS管理及び定期的にフレッシュ試験・表面水測定を行い性状確認と記録)

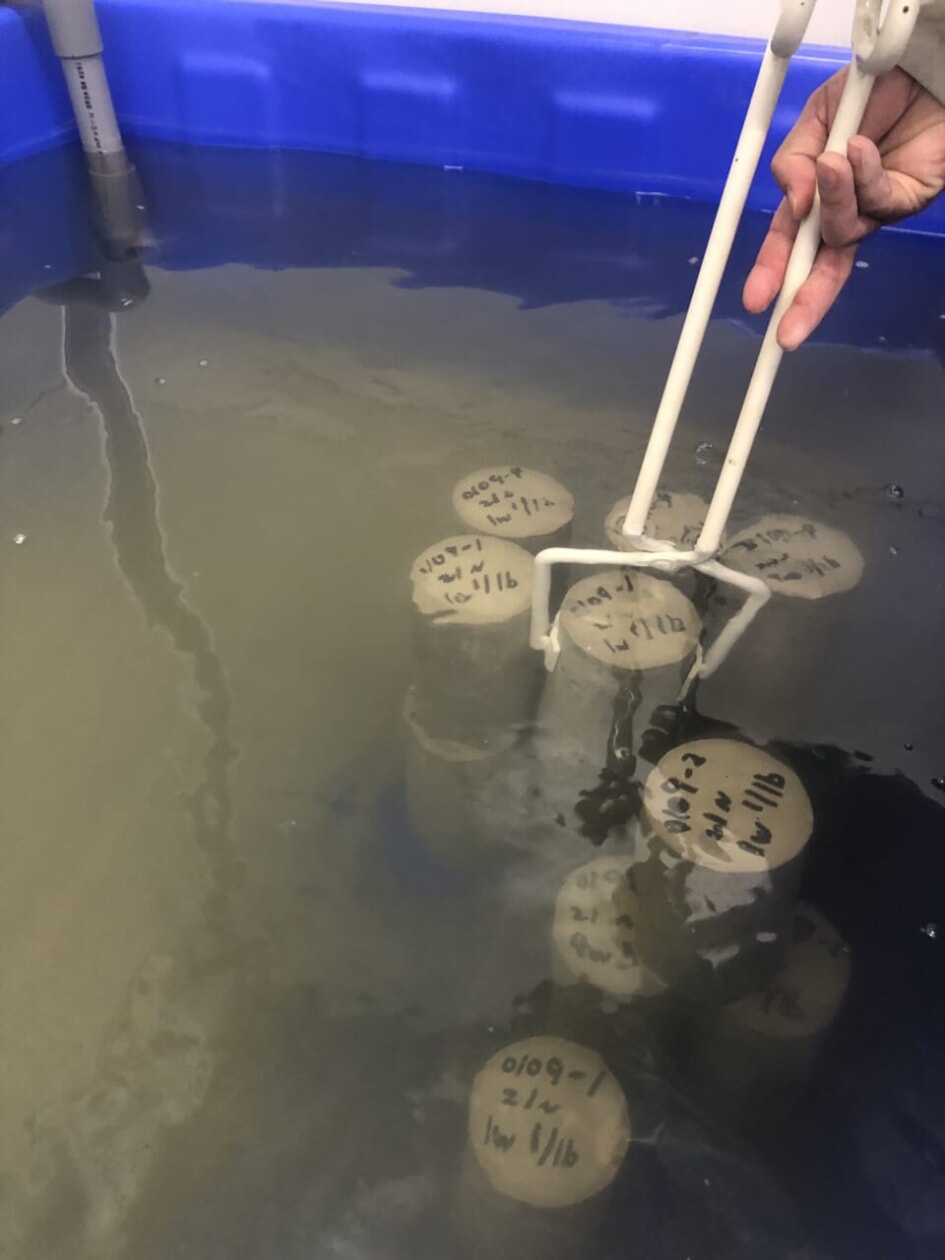

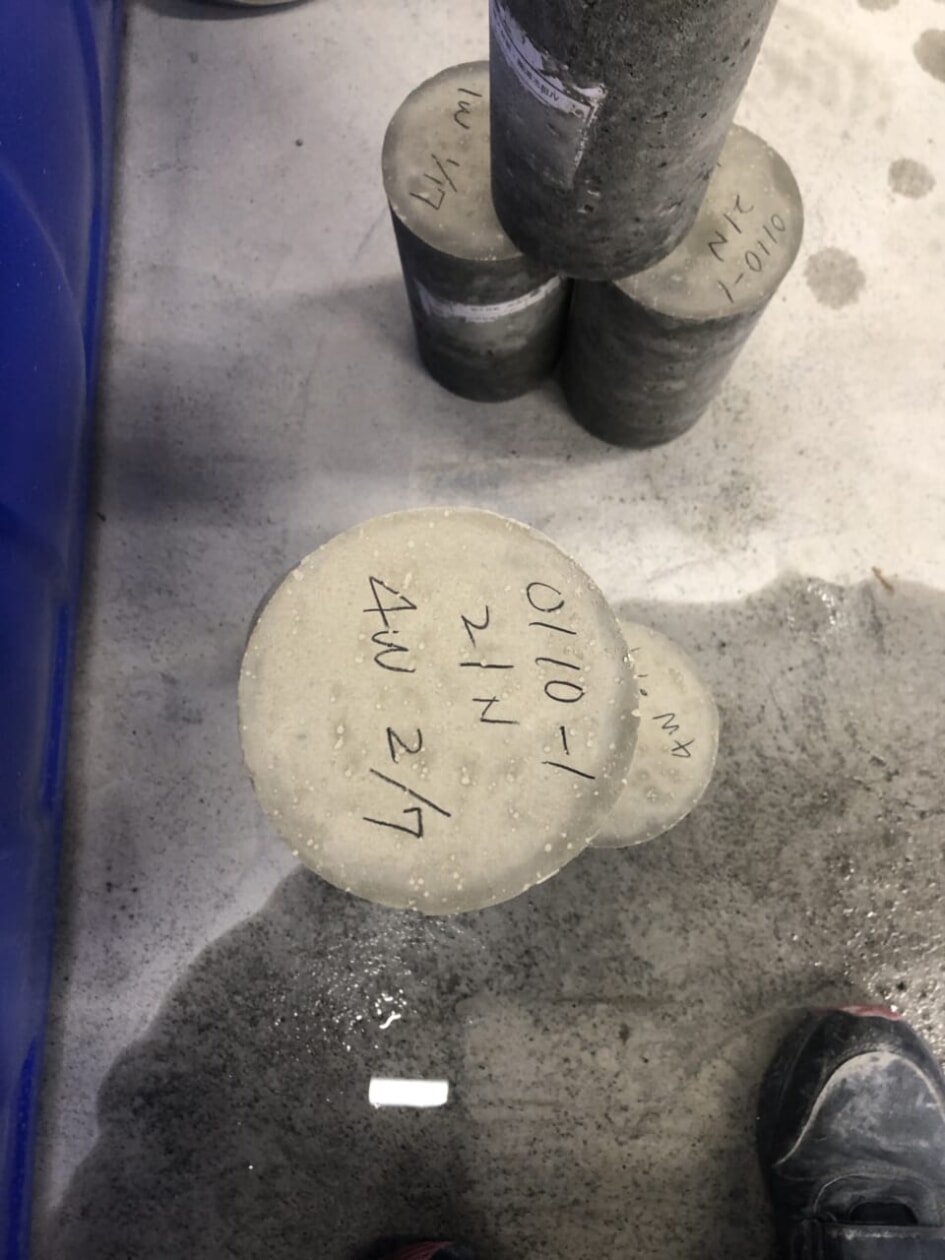

出荷時は交代で製造作業と供試体キャッピング作業・圧縮強度試験を実施します。

キャッピング作業とは、上面を削った後セメント等にて平滑にし、生コンクリートの圧縮強度試験時に均一に

力が加わるようにする作業のことです。

供試体とは打設前に生コンクリートを採取し専用型枠入れ、強度試験の際に使用するテストピースのことです。

終業作業

15:00頃 出荷終了(2月現在)

プラント洗浄 約60分

自動洗浄システムと手作業を組み合わせて、約60分かけて丁寧に洗います。

17:40頃 退社、集合場所から各自帰宅

林グループの現地プラント事業の今後と建設業界への貢献

林グループの現地プラント事業は、建設現場のニーズに合わせ効率的な生コンクリート供給を実現しています。

自動化システムと熟練スタッフの技術を融合させることで、高品質なコンクリートを安定的に供給し、

建設プロジェクトの成功に貢献しています。

今後も林グループは、現地プラント事業を通じて、効率性、品質、安全性を追求し続け、建設業界の発展に貢献し、

「常に必要とされ続ける永続企業」を目指していきます。

ブログを最後まで読んでいただきありがとうございました。